«КАК ПЕРЕЖИТЬ УТРАТУ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА И НАЧАТЬ ЖИТЬ ЗАНОВО»

|

Сил и любви всем, кто горюет сейчас. Слёзы людские, о слёзы людские, В осень глухую порою ночной.… Ф.И.Тютчев |

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Этот день – символ поддержки всех, кого затронула проблема ВИЧ, а также памяти о людях, умерших от СПИДа. Этот день – один из поводов задуматься о том, что тема ВИЧ может коснуться каждого!

Эта статья о том, как помочь людям справиться с душевной болью после утраты близкого человека в связи с ВИЧ и не только, как осмыслить и принять случившееся чтобы начать жить заново.

Утрата близкого человека – сложнейшее событие, затрагивающее все стороны жизни, все уровни телесного, душевного и социального существования человека. Психологический процесс переживая утраты называют гореванием. Горевание – это естественный процесс, в котором организм стремится к равновесию, заживляя свои раны, как телесные, так и душевные.

Как пишет Ф.Е. Василюк в своей работе «Пережить горе»: «Переживание горя – это одно из самых таинственных действий души. Каким чудесным образом человеку, опустошенному утратой, удастся возродиться и наполнить свой мир смыслом? Как он, уверенный, что навсегда лишился радости и желания жить, сможет восстановить душевное равновесие, ощутить краски и вкус жизни? Как страдание переплавляется в мудрость? Все это – насущные вопросы, знать конкретные ответы, на которые нужно хотя бы потому, что всем нам рано или поздно приходится, по профессиональному ли долгу или по долгу человеческому, утешать и поддерживать горюющих людей, помогать пережить горе».

В этот период жизни очень важна поддержка близких людей. Искренняя поддержка помогает не сломаться, быстрее и с меньшими потерями вернуться к жизни, пусть она и разделилась на «до» и «после». Однако многим из нас знакомо чувство неловкости, когда не знаешь, что сказать, как себя вести.

Необходимо понимать, что также как при телесных повреждениях, процесс заживления душевной раны имеет свои этапы и закономерности. Знание этих закономерностей поможет уменьшить ощущения растерянности и беспомощности, поможет обеспечить более адекватное восприятие поведения горюющего человека чтобы оказать ему нужную поддержку и помощь.

Психологи выделяют 5-7 самых распространенных этапов переживания горя. При этом каждый из них может длиться по-разному.

Начальная фаза горя – шок и оцепенение. Отрицание утраты.

«Не может быть!» – такова первая реакция человека на весть о смерти. Всё случившееся кажется нереальным, душа как будто онемела, ощущение бесчувственности, оглушенности. Внешняя реальность воспринимается с трудом, поэтому через некоторое время бывает трудно вспомнить происходящее. Такое состояние может длиться от нескольких секунд до нескольких недель, в среднем к 7-9-му дню сменяясь постепенно другой картиной.

Оцепенение – наиболее заметная особенность этого состояния. Часто человека охватывает чувство неуверенности, нестабильности и тревоги. Он не видит выхода из своей душевной боли. Дыхание затруднено, неритмично, в теле скованность, напряжение. Малоподвижность иногда сменяется минутами суетливой активности.

Отрицание утраты также характерно на начальном этапе горевания, неверие в то, что картина мира изменилась. Человек как будто бы говорит миру: «Я не верю, что ты изменился, у меня нет сил встретиться с этим фактом». Попытка строить жизнь по старым принципам, «как если бы он был со мной». Страшно осознать, что система связей и организации жизни разрушена, что надо рискнуть и принять новую реальность. Человек надеется на «чудесное восстановление» прежней жизни и мало видит перспективы построить в будущем новую жизнь, отказавшись от старой. Могут быть замедленные реакции, замкнутость. Человек выстраивает вокруг себя как бы защитный кокон. Внешне демонстрируя, что все хорошо, но внутри он выживает. Душевная боль мучает и терзает, возникает желание ее остановить и спрятать, перепрыгнуть страдание и продолжать жить дальше, как ни в чем не бывало.

Важно понимать! Считается, что человек в таком состоянии не впускает произошедшее в свою жизнь. Феноменологически в это время он как бы находится сразу в двух мирах, в настоящем - «здесь и теперь» и в прошлом - «там и тогда» до момента утраты. Шок оставляет человека в этом «до», где умерший был еще жив, еще был рядом. Если бы человек мог ясно осознать, что с ним происходит в этом периоде оцепенения, он бы мог сказать соболезнующим ему по поводу того, что умершего нет с ним: «Это меня нет с вами, я там, с ним». Настоящее «давит» на такой внутренний мир - любой звонок, любой сигнал из настоящего превращается в помеху, мешающую существованию в «там и тогда», а это существование в прошлом - насущная потребность и любая преграда – вызывает чувство злости.

Как объяснить все эти явления? Такое состояние – защитный механизм нашей психики, душевная анестезия – отрицание факта или значения смерти. Ум личности не может сразу, целиком, принять утрату.

Что делать? Главный душевный труд горюющего человека – осмысление и принятие случившегося разумом. Очень важно на этой стадии дать выход чувствам – иметь возможность поговорить о происходящем, но и иметь возможность отвлечься. Часто человеку мешают заверения друзей и близких о том, что не надо так переживать, все образуется. Иногда близкие стараются помочь избежать душевной боли, облегчить страдания. У горюющего человека также возникает желание подавить свои переживания.

Важно понимать, что «подавленное», «не пережитое» страдание останется в бессознательном человека и будет влиять на реакции и эмоции всю дальнейшую его жизнь. С психологической точки зрения отсутствие горевания означает «обесценивание» того, что утрачено. На самом деле это «медвежья услуга» для человека так как, признавая маловажным утраченное, тем самым предлагается признать «маловажным» целые этапы жизни человека, его пережитые чувства.

Как ни странно, но больше поможет присутствие человека, который объективно скажет: «Да, это произошло!», «Да, это больно!». Хорошо, если рядом находится человек, способный разделить боль потери и поддержать. Его задача – сопровождать процесс естественного переживания, не мешая ему, но поддерживая, быть готовым выслушать и просто побыть вместе. Вспомните период первых дней после утраты? Что для вас было важным в этот момент? Чаще всего отвечают – реальная помощь друзей, родственников. Необходимо, чтобы кто-то просто позаботился о физическом состоянии горюющего человека, т.к. он может забывать поесть, плохо спит, бывает, люди ложатся спать, не раздеваясь и пр. Чтобы приехали, помогли организовать похороны, разобраться с документами, приготовили еду и пр.

Следующая фаза – фаза поиска (поиска возможности вернуть утрату), её постоянства и неотвратимости.

Первым сильным чувством, прорывающим пелену оцепенения и обманчивого равнодушия, нередко оказывается злость или агрессия. Она неожиданна, непонятна для самого человека, он боится, что не сможет ее контролировать.

Проявление агрессии диагностически означает, что человек вышел из «замирания». Психическая функция гнева – последняя попытка силой гнева вернуть утраченное. Переживание нестерпимого чувства разрушения своего мира и мира внешнего, переживание катастрофы и, одновременно, протеста против этого разрушения. Такое поведение указывает на то, что человек нашел ресурсы и заметил реальность и его душа начинает метаться между прошлым и будущим в поисках опоры.

На этом этапе возникает чувство обиды, которая направлена на судьбу, на ушедшего или на себя. Иногда бывает так, что разумом человек понимает, что «нельзя злиться, обижаться», но всё равно чувствует гнев или обиду за то, что умерший «ушел», «бросил меня». Появление обиды как переживания означает, что человек начал выходить из слияния, и поэтому тревога усилилась. Это реакция на разрыв слияния с ушедшим.

Временные границы этого периода выделить трудно, так как он продолжается волнообразно и на следующих стадиях горевания. В среднем выделяют 5-12-й день после известия о смерти. В это время разум как будто играет с человеком, пугая видениями умершего – то вдруг он видится в метро и тот час же испуганные мысли – «он же умер», то вдруг звонок по телефону, мелькнёт мысль – он звонит, то слышится его голос на улице, а вот он шуршит тапочками в соседней комнате… Такие видения вполне обычны и естественны, но пугают, принимаясь за признаки надвигающегося безумия. Важно понимать, что это нормальное течение горя, в это время разум принимает попытки смириться с утратой, осмыслить её.

Важно понимать! Человек может осуждать себя за злость и обиду, считая, что «об ушедшем или хорошо, или ничего». Он может опасаться осуждения со стороны общества, а также опасаться разрушения собственных представлений о самом себе, так как не мыслит в себе возможности проявления обиды или агрессии к тому, кого любил: «Если я его любил, значит, во мне не должно быть злости. Если я злюсь, следовательно, я его не любил!». Такая наблюдаемая (временная) регрессия к примитивным детским логическим построениям кажется нелепой, но надо понимать, что под влиянием травмы человек может вернуться на время к инфантильным формам поведения.

Иногда скорбящий говорит об умершем в настоящем времени, а не в прошедшем, например, «Он/она хорошо готовит (а не готовил/а)». Если это происходит через месяц или больше после утраты, значит, есть задержка на стадии осмысления и принятия утраты разумом. О застревании на стадии отрицания может говорить то, что человек сохраняет в неприкосновенности вещи умершего, продолжает мысленно общаться с ним. Человек ищет любую возможность задержаться в прошлом и забыть настоящее.

Но настоящее принимается все больше и затем наступает третья фаза – острого горя, длящаяся до 6-7 недель, а иногда и дольше с момента трагического события. Это период отчаяния, наибольших страданий, дезорганизации и острой душевной боли.

Сохраняются, и первое время могут даже усиливаться, различные телесные реакции – затрудненное укороченное дыхание, мышечная слабость, утрата энергии, ощущение тяжести любого действия, чувство стеснение в груди, ком в горле, повышенная чувствительность к запахам, снижение или необычное усиление аппетита, нарушения сна.

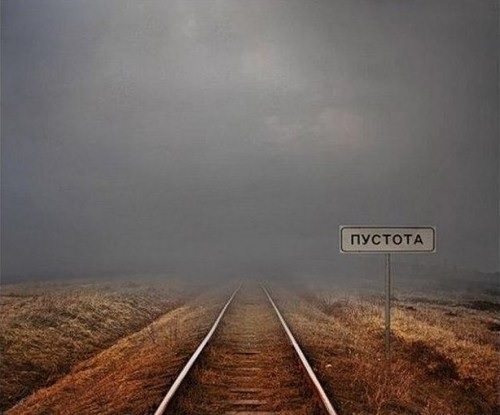

Появляется множество тяжелых, иногда странных и пугающих чувств и мыслей. Это ощущения пустоты и бессмысленности, отчаяние, чувство брошенности, одиночества, злость, вина, страх, тревога, беспомощность. Характерно необыкновенная поглощенность образом умершего (частые воспоминания) и его идеализация – особенно подчеркивание достоинств умершего, избегание воспоминаний о плохих чертах характера и поступках. Ухудшаются отношения с окружающими – утрата теплоты, раздражительность, желание уединиться.

Сложно работать, заниматься обычными делами, трудно бывает сконцентрироваться, довести дело до конца, а сложноорганизованная деятельность может на какое-то время стать и вовсе недоступной.

Иногда человек не может выйти из депрессивного состояния, не позволяет себе радоваться, поскольку ушедший не может уже радоваться. Человек может застрять на переживаниях гнева, например, искать виноватых, обвинять медперсонал, постоянно думать о мести или стать озлобленным и раздражительным. Нередко эмоциональные проблемы перерастают в соматические, ухудшается здоровье.

Важно понимать! Именно здесь, на этом этапе острого горя, начинается отделение, отрыв от образа умершего. Человек начинает потихоньку соприкасаться с реальностью, которая вызывает отчаяние. Именно в этой точке и появляется острая душевная боль. Как это ни парадоксально, боль вызывается самим горюющим – это боль не только распада, разрушения и отмирания, но и боль рождения нового». Чего же именно? Двух новых «я» и новой связи между ними, двух новых времен. Новое «я» способно видеть не «тебя», а «нас» в прошлом. Происходит осознание случившегося: «я здесь» – в дне сегодняшнем, а умерший – в прошлом, и с каждым днем расстояние между «здесь и сейчас» и «там и тогда» увеличивается.

Завершение этого этапа состоит в том, что силы гнева исчерпаны и истощены. Человек остается на некоторое время в одиночестве. Отчаяние, взрывы горя сменяются печалью, умиротворением. Человек ощущает внутри пустоту, беспомощность и бессилие что-то изменить. Феноменологически печаль и светлая пустота – это эмоциональное выражение окончательного расставания со старой картиной мира и возвращение к первоистокам себя самого.

Что делать? Главный душевный труд – принятие утраты чувствами.

Горевание – это необходимый процесс и его необходимо прожить! Горюющему необходимо пройти «сквозь» боль, прожить её «болея», чувствуя её, пока она не станет не такой невыносимой. Иного пути, кроме как переживание для избавления от страданий не существует. От качества работы переживания зависит вся дальнейшая жизнь.

Важно понимать, что если не «пережить горе», не пройти все этапы горевания, то спустя время боль как бы оседает, эмоции складируются в бессознательном, но спонтанно будут проявляться при возникновении похожих обстоятельств, вызывая, не поддающиеся контролю эмоциональные реакции, а также недовольство собой и самоуничижение.

Также как в предыдущей стадии – очень важно выражение чувств. Дать выход чувствам, дать им место быть, без осуждения, с принятием. Это не просто сделать, так как это сложный период для всех – горюющего человека и поддерживающих его близких. Ведь скорбящий человек может испытывать разные чувства – боль, печаль, горе, гнев, злобу, вину и стыд за себя. Он может осуждать себя за свои «негативные» эмоции. Близким людям порой сложно даже сидеть рядом, находиться близко. Хочется уйти, выйти, утешить или отвлечь и отгородиться от интенсивных страданий другого.

Как это объяснить? Когда человеку рядом с вами больно, когда он рассказывает вам о своей боли, вероятнее всего это актуализирует и вашу личную боль. Очень важно в таком случае заметить эту боль и быть в состоянии переживать её, не игнорируя и не отодвигая. Вы буквально можете сообщить, что вам тоже было когда-то больно и что эта боль до сих пор в той или иной степени с вами. Возможно, именно в этот момент ваша боль впервые «увидит свет» и будет разделена.

И еще важно – прощение себя! Горевание почти всегда сопряжено с чувством вины. Человек может испытывать вину за обиды, которые нанес умершему, за то, что не смог вовремя помочь, а также за то, что он жив и любуется закатом, ест, пьет, слушает музыку, а близкий человек умер. Здесь важно не убеждать себя (или человека, переживающего утрату) в том, что никто не виноват, как правило, это невозможно, а просто простить себя за это чувство вины.

Уменьшить остроту переживаний поможет физическая активность с «эмоциональным» намерением. Не важно каким видом активности вы занимаетесь, важны намерение и эмоции. Например, можно делать физические упражнения, уборку в доме, мыть посуду и т.п. с переживанием боли и горя, давая выплеск своей энергии, высвобождая свои чувства.

Может помочь спорт. Можно записаться в спортивный клуб на занятия борьбой и избавиться от накопившихся злости и раздражения. Просто пешие прогулки в течение часа помогут привести мысли в порядок, уменьшить эмоциональное напряжение, добавят сил. Если у человека есть желание переключиться на какую-либо деятельность, то будет полезно заняться помощью другим людям.

Четвертая фаза горя – фаза «остаточных толчков и реорганизации». Выход к людям, построение новой картины мира и плана на будущее.

Постепенно жизнь входит в свою колею, восстанавливаются сон, аппетит, профессиональная деятельность, умерший перестает быть главным средоточением жизни. Человек как бы учится жить по-новому, по-другому.

Переживание горя теперь протекает в виде сначала частых, а потом все более редких отдельных толчков, какие бывают после основного землетрясения. Такие остаточные приступы горя могут быть столь же острыми, как и в предыдущей фазе, а на фоне нормального существования субъективно восприниматься как еще более острые. Поводом для них чаще всего служат какие-то даты, традиционные события («Новый год впервые без него/неё», «весна впервые без него/неё», «День рождения» и т.п.) или события повседневной жизни («обидели, некому пожаловаться», «на его/её имя пришло письмо» и т.п.). Четвертая фаза, как правило, длится в течение года: за это время происходят практически все обычные жизненные события и в дальнейшем начинают повторяться. Годовщина смерти является последней датой в этом ряду. Может быть, не случайно, поэтому большинство культур и религий отводят на траур один год.

Главный душевный труд на этом этапе – формирование новой идентичности, нового «я». Смысл и задача работы горя в этой фазе состоит в том, чтобы образ умершего занял свое постоянное место в продолжающемся смысловом круговороте жизни (он может, например, стать символом доброты) и был закреплен во вневременном, ценностном измерении бытия.

Необходимо понимать, что, пережив утрату, человек становится немного (а иногда и много) другим. Важно осознать и принять себя нового. Ведь длительные боль и страдание – сильные чувства и горюющий не может не обращать на них внимания. И тогда наступает момент, когда человек понимает, что не может больше оставаться таким, каким он был до утраты. Что-то внутри него преобразует страдание в мудрость.

Описываемое нормальное переживание горя приблизительно через год вступает в свою последнюю фазу – «завершения». После того как острые стадии горя прошли, от боли и страдания остаются лишь туман воспоминаний и тягостное ощущение в эмоциональном плане. Еще нет сил жить дальше, но становится неинтересно и оглядываться назад.

Здесь горюющему человеку приходится порой преодолевать некоторые культурные барьеры, затрудняющие акт завершения горевания, например, представление о том, что длительность скорби является мерой нашей любви к умершему. Имеют место быть предрассудки о том, что отказаться от памяти о человеке, отпустить его – это «предательство», что построение планов на новую жизнь также может быть предметом осуждения со стороны окружающих.

Постепенно утрата принимается и осмысливается. Появляется печаль, которую называют, в том числе и «светлой». Появляется все больше воспоминаний, освобожденных от боли, чувства вины, обиды, оставленности. Некоторые из этих воспоминаний становятся особенно ценными, дорогими, они сплетаются порой в целые рассказы, которыми обмениваются с близкими, друзьями, они часто входят в семейную «мифологию».

Часто образ ушедшего человека, с которым нас соединяли многие жизненные связи, «пропитан» незавершенными совместными делами, несбыточными надеждами, неосуществленными желаниями, нереализованными замыслами, непрощенными обидами, невыполненными обещаниями. Многие из них уже почти изжиты, другие в самом разгаре, третьи отложены на неопределенное будущее, но все они не закончены и требуют каких-то действий. Каждое из этих отношений заряжено целью, окончательная недостижимость которой ощущается теперь особенно остро и болезненно.

Что делать? В психологической практике имеют широкое значение ритуалы. Помимо ритуалов, предлагаемых нам культурой, можно прибегнуть к особым своим ритуалам. Например, к ритуалу прощания с умершим через написание ему прощального письма или нескольких прощальных писем. Такая ритуальная траурная церемония поможет осознать эмоции и чувства, доставляющие дискомфорт, отпустить их и начать процесс восстановления.

Психологическая техника написания писем эффективна при потерях, расставаниях, обидах, чувстве вины. Данная психологическая практика высвобождает массу сложных чувств: боли, тоски, тревоги, грусти, сожаления, печали. Данная техника дает возможность выразить чувства, сказать умершему человеку то, что не успели сказать при жизни, прояснить отношения и отпустить…

Вот несколько простых правил написания «Прощального письма» (вы можете дополнить их по своему усмотрению):

- Озаглавить и обратиться (к умершему человеку по имени);

- Написать в письме о переполняющих вас чувствах;

- Поблагодарить умершего человека за то, что он был в вашей жизни, за всё хорошее, что с ним связано, за тот жизненный опыт, который вы приобрели благодаря ему и т.п.;

- Написать каким вы видите свою жизнь дальше, как вы будете жить без него;

- Проститься.

Можно написать несколько прощальных писем на каждом этапе горевания с некоторым временным интервалом. Психологическая практика показывает, что написание нескольких писем помогает более гармонично осознать и выразить всю гамму чувств по сравнению с написанием одного письма. Ниже приведены темы нескольких отдельных писем, которые можно начать со слов:

– «Я прощаю тебя...» (поможет осознать и выразить гнев, обиду за то, что «ушел», а может и за обиды прошлого…);

– «Прости меня за то, что...» (поможет осознать и выразить чувство вины…);

– «Я благодарю тебя за ...»;

– «Прощай...Ты навсегда останешься в моей памяти…Несмотря на то, что тебя нет рядом, я буду жить дальше!!! Я уже знаю как …».

Важно понимать, что переживание горя, также как и отношения, всегда индивидуальны, неповторимы и с трудом умещаются в рамки универсальных законов и правил. Поэтому, собираясь реализовать приведенные выше рекомендации в собственной жизни, внимательно прислушайтесь к себе, чтобы определить подходит ли это вам.

Работа горя или горевание – сложный процесс, огромный душевный труд! Социальная поддержка очень важна для восстановления после утраты, и если вы её не получаете, то лучше обратиться за помощью к специалисту (психологу или психотерапевту). Психотерапевтическая работа заключается в том, чтобы поддержать прохождение горюющим всех этапов переживания горя. Сопровождение человека в его душевной работе, помощь в получении экзистенциального опыта вхождения в кризис, пребывания в кризисе, выхода из кризиса и обновления.

Помните, что наша жизнь похожа на зебру: то белая полоса, то черная. Но все проходит, ничто не бывает постоянным. На смену горестям всегда придут радости. Не зря на кольце у Соломона была выгравирована надпись «И это пройдет…»

Если у вас возникло желание поделиться своими мыслями и чувствами о прочитанном или возникли вопросы в ходе прочтения статьи и не только, вы можете обратиться к специалистам отделения профилактики ВИЧ/СПИД государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» по психологическим аспектам и другим вопросам ВИЧ-инфекции по телефону 8 (017) 379 37 08.